この記事はこんな方のための記事です。

- 気づいたらメダカの数がどんどん少なくなっている

- 死んでしまう原因がわからない

- 残っているメダカをしっかりと守りたい

ある日水槽を見ると、メダカが何匹も死んでしまっている。

その日だけではなく、次の日も次の日も減っていく・・・気づけばほぼ全滅。

メダカを飼い始めたばかりの方にとっては何が原因かわからず、どう対処をすればよいか分からないですよね。

水槽歴13年の私も、昔には同じような経験をしました・・・

現在では、死んでしまう主な原因がわかっているため、魚を長生きさせることができるようになってきました。

そこでこの記事では、初心者の方に向けてメダカが死んでしまう主な原因や対処の仕方についてくわしく解説します。

この記事を読めば、メダカを長生きさせて大切に飼うことができるようになります。

メダカが次々と死んでしまう主な原因

まずは、メダカが死んでしまう原因をお伝えします。

メダカの寿命は一般的に1年~5年程度です。

1匹ずつ死んでしまう場合は寿命の場合もありますが、次々に死んでしまう場合には何かしらの原因があります。

メダカが一気に死んでしまう主な原因は次の通りです。

- バクテリア不足

- カルキ抜きをしていない

- 酸欠

- エサの与えすぎによる水質悪化

- 病気

- 殺虫剤の使用

- 水温の急激な変化

バクテリア不足

新しく水槽を購入し、立ち上げたばかりの水槽に入れた時に死んでしまう場合は「バクテリア不足」が原因です。

バクテリアは、魚に取って有毒なアンモニアを分解し、最終的には無害の硝酸塩にしてくれます。

バクテリアは目には見えませんが、水中やフィルターの中にいます。

水槽を立ち上げたばかりの水槽には、バクテリアが少ないため、有害物質を分解できないことが多いです。

通常、水槽に水を入れてから1週間くらいはろ過フィルターを回し、バクテリアが増えるのを待ってから魚を入れるのが正しいやり方です。

水道水は透き通っていてきれいに見えますが、魚が住む環境としてはよくないのです。

すでにメダカを入れてしまっている場合は、バクテリア剤などを入れて、一時的にバクテリアを増やしてあげるのがよいでしょう。

立ち上げ時のバクテリアについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

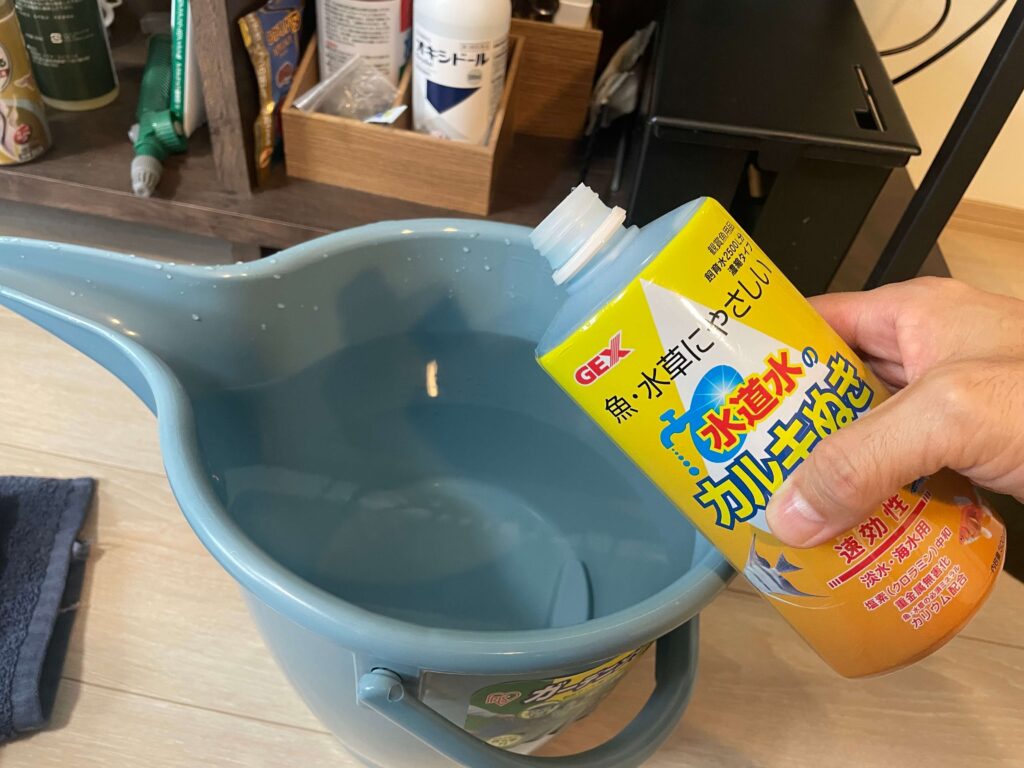

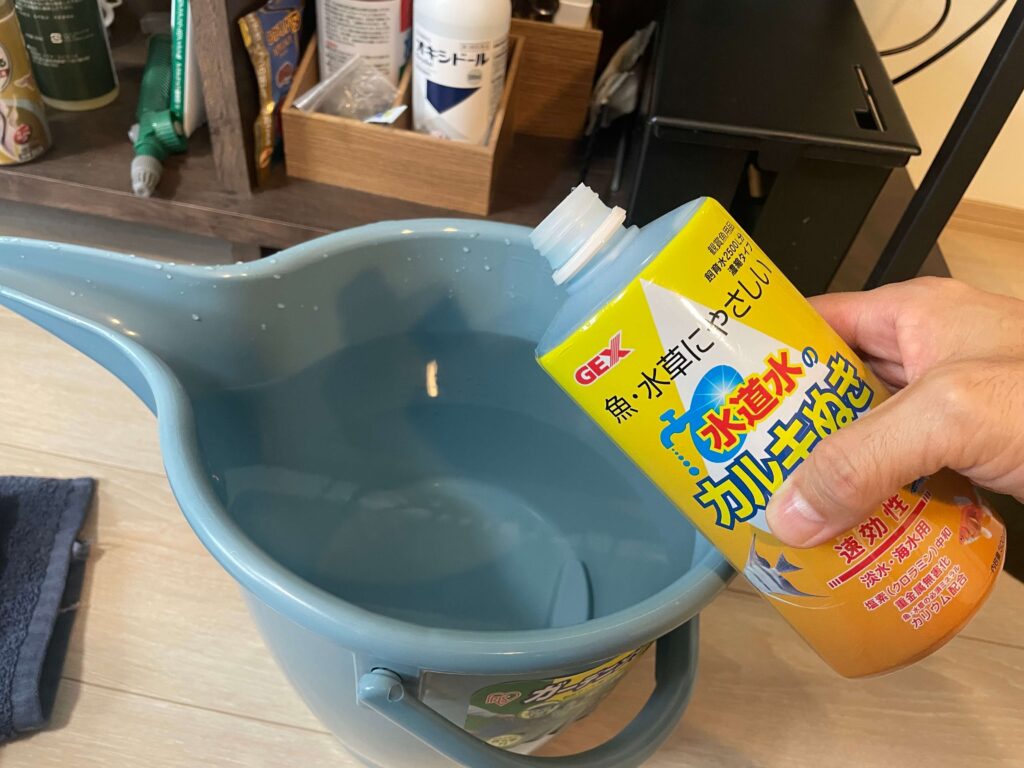

カルキ抜きをしていない

続いてよくやってしまう失敗が、カルキ抜きをしていない水を水槽に入れてしまうことがです。

「カルキ」は水道水に含まれる「塩素」のことです。

塩素は人間には無害ですが、魚にとっては死んでしまうほどの有害です。

カルキ抜きを忘れてしまい、水槽に大量の水道水を入れてしまうとメダカは一気にダメになってしまうことが多いです。

水道水を日光に当てて数時間置いておくことでカルキは抜けますが、多くの方はカルキ抜き剤を使用してすぐに中和することが多いです。

酸欠

特に水温が上がる夏場は酸欠になりやすいです。

なぜなら、水中に溶けることができる酸素が少ないからです。

メダカが水面で口をパクパクさせている場合は酸欠である可能性が高いです。

逆に、フィルターなどによって水面がバシャバシャと波打っていたり、エアーポンプを使ってブクブクと気泡がある場合には、酸欠の可能性はほぼありません。

また厳密には「酸欠」とは違いますが、CO2を過剰に入れすぎてしまう場合にも、メダカが死んでしまう場合があります。

水草を育成している方でCO2を添加している方は、添加量に気を付けてください。

エサの与えすぎによる水質悪化

エサを大量にあげすぎてしまうと、食べ残しやフンによって水が一気に汚れていきます。

ろ過フィルタ―の能力が高いとある程度はカバーできますが、フィルターが弱い場合は水質がどんどん悪化していきます。

初心者の方にありがちなのが、1日に何回もエサをあげてしまうミスです。

かわいいから、たくさんあげたくなっちゃうんですよね。

エサのパッケージには1日3回などと書かれてしまいますが、それだとあげすぎな場合が多いです。

2日に1回でも十分なので、食べ残しが出ない量に抑えていくことで、水質の悪化を防ぐことができます。

結果、メダカも長生きできることが多いです。

病気

メダカがかかりやすい病気として多いのが次のものです。

- 尾ぐされ病

- 白点病

- 白カビ病(水カビ病)

尾ぐされ病

尾びれや背びれなどのヒレが白く濁り、しだいにボロボロと溶けていく細菌感染症です。

原因菌はカラムナリス菌で、水質悪化や高水温、ストレスが誘因になります。進行するとエラや体表にも感染し、呼吸困難や衰弱で死亡します。

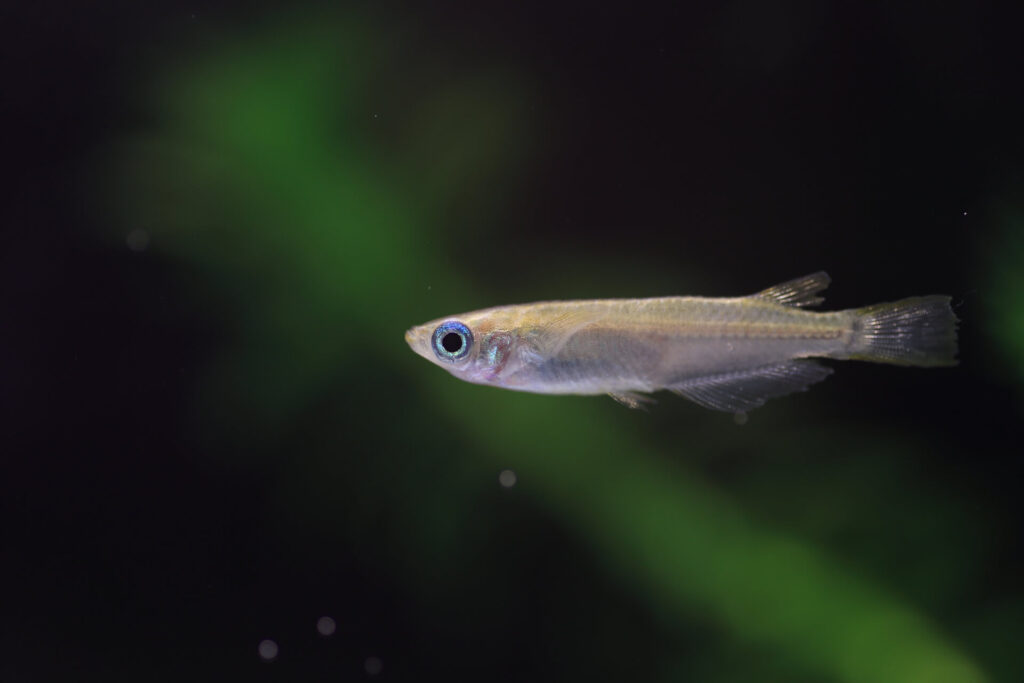

白点病

体やヒレに白い点(砂粒大)が付く寄生虫病で、水温変化や輸送後のストレスで発症しやすいです。

放置すると全身に広がり、弱った個体から次々と感染して死亡します。

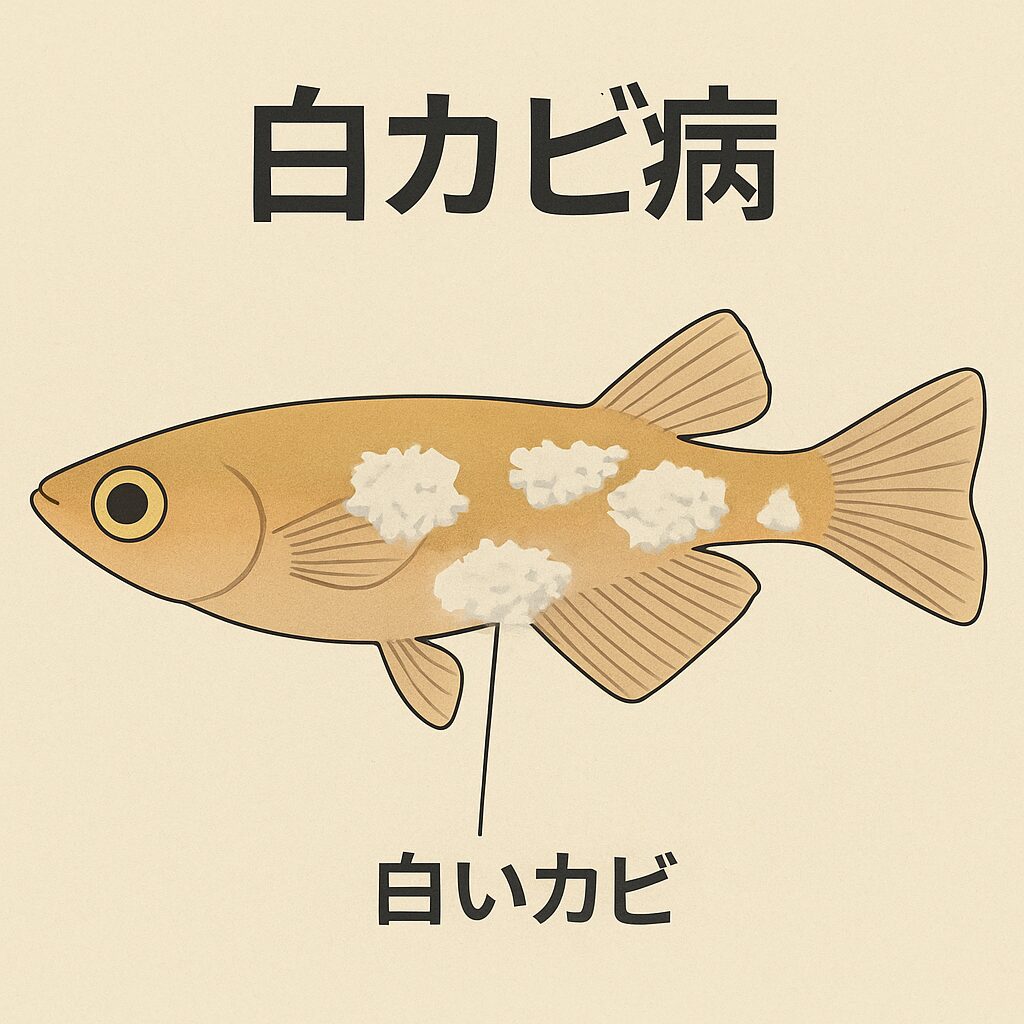

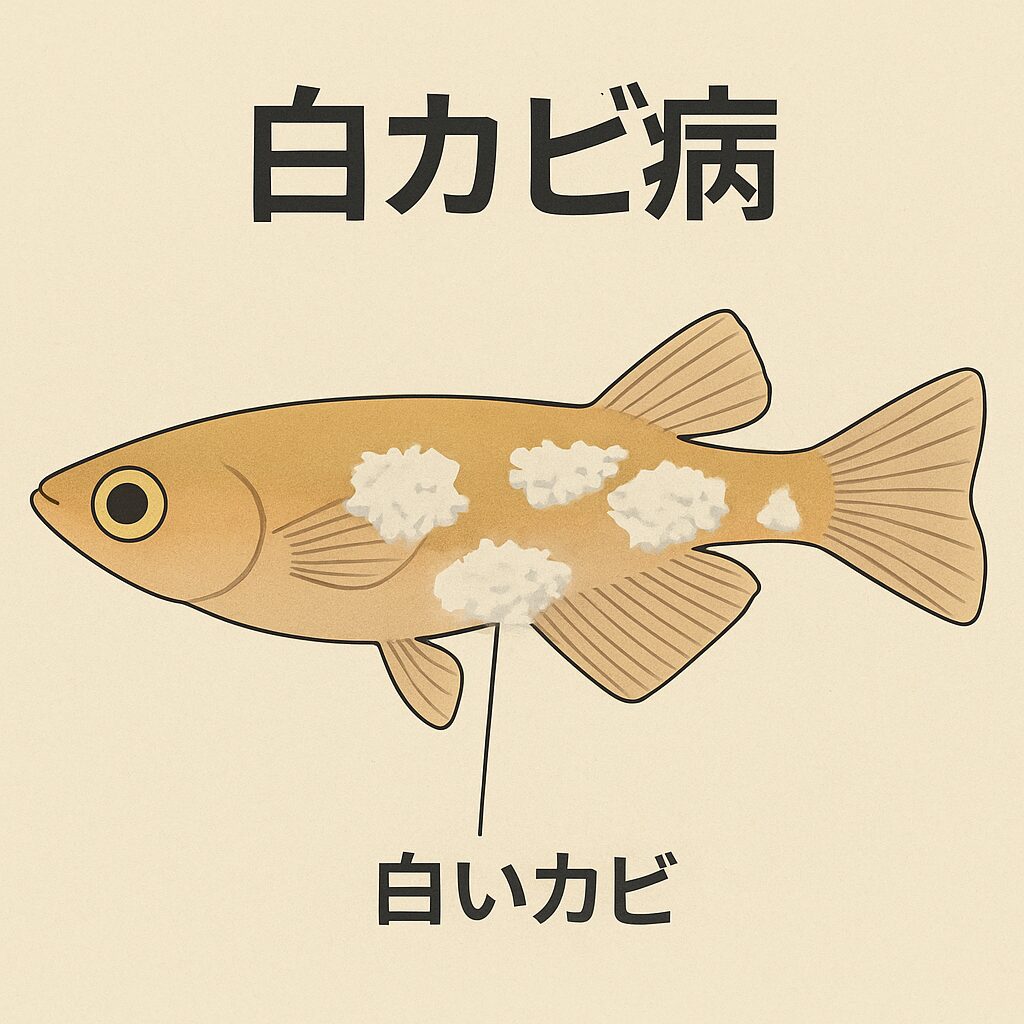

白カビ病(水カビ病)

ケガや他の病気のあとなどに白い綿のようなカビが体表に生える真菌感染症です。

進行すると呼吸や遊泳が困難になり、衰弱死することがあります。

病気の症状と対策

病気の症状と治療法をまとめていますので、参考にしてみてください。

| 病名 | 主な症状 | 原因など | 治療法 |

| 白点病 | 体やヒレに白い点々が現れる。進行すると体全体に広がる。 | 水温の急低下、寄生虫感染、水質悪化、新魚の導入 | 水温を28〜30℃に上げ、メチレンブルーなどで薬浴 |

| 尾ぐされ病 | ヒレや口が白濁し、ボロボロに腐る。 | 水質悪化、細菌感染、ストレス | 抗菌薬(グリーンFゴールドなど)で薬浴、水換え |

| 水カビ病 | 体に綿のような白カビが生える。傷口が赤くなることも。 | 傷や他病気による二次感染、低水温、水質 | 水質改善、殺菌薬・抗菌薬での薬浴、水換え |

殺虫剤の使用

意外と盲点なのが、殺虫剤の使用です。

家の中に蚊などの虫がいて、殺虫剤を使用すると水槽にもその成分が溶け込みます。

特にエビがいる水槽では、ほとんどエビは死んでしまうことが多いです。

少量であれば、メダカは耐えることができますが、大量に水槽に入ってしまう場合は死んでしまうこともあります。

もし、殺虫剤を使用してしまった場合には水替えをして、殺虫剤の成分を排出するようにしてください。

また、水槽がある部屋では凍らせるタイプの殺虫剤が重宝しますので、1つは準備しておくとよいでしょう。

私は、虫が出た場合はこちらでやっつけるようにしています!

水温の急激な変化

メダカは丈夫な魚なので、水温の変化にも強い魚です。

しかし、水温が氷点下近くまで下がってしまったり、30度以上になる夏場には体調を崩して死んでしまうこともあります。

飼育している場所が屋外か部屋の中の水槽かによって変わりますが、直射日光を避けたり、夏場はエアコンや冷却ファンで水温を下げることも必要です。

冬場にはヒーターを入れて水温をキープしたり、発泡スチロールで保温したりすることも大切です。

メダカが次々死んでしまった時の対処方法

メダカが死んでしまう原因をお伝えしてきました。

それを踏まえて「残っているメダカをなんとか生かしてあげたい」と思いますよね。

ここでは、残ったメダカを助けるための対処法についてお伝えします。

死んでしまったメダカをすぐに取り出す

まずは、死んでしまったメダカはすぐに取り出して埋めてあげましょう。

死んでしまった魚が水槽の中にいると、さらに水質の悪化が進んでしまいます。

そうなると、残ったメダカにとっても苦しい環境になりますので、できるだけ取り出してあげましょう。

網ですくってあげたり、ホースなどで水と一緒に吸い出してあげるときれいになります。

エアレーションをする

エアレーションはエアーポンプを使用してブクブクと酸素を送り込むことです。

エアレーションを行うと「酸欠を防ぐことができる」「バクテリアを増やすことができる」というメリットがあります。

水槽の中に酸素がたくさんある状態で悪いことはありません。

できるだけ早くバクテリアを増やすためには、エアレーションを24時間行ったほうが水質はよくなっていきます。

水替え

次々に魚が死んでしまうような水槽の状態は決していいとはいえません。

そのため、少しずつ水替えをして循環をしていきましょう。まずは、水槽の1/3程度の水を換えましょう。

もっと多くの水を替えたくなるところですが、水を替えるとバクテリアの量も減ってしまいます。

そのため、少量ずつこまめに替えてあげるのがよいでしょう。

ただ、殺虫剤を使用した場合など明らかに水中によくない成分がある場合には、半分程度の水を替えてあげることが大切です。

アンモニアなど水質チェック

経験者であれば、水の状態を見ればそれがいいのか悪いのか、何が原因なのかはある程度分かってきます。

しかし、初心者の方はいま水槽の状態がいいのか悪いのかを判断するのは難しいですよね。

そのため、試験紙を使って水槽の状態をチェックすることをおすすめします。

試験紙を使えば、魚に取って有害な物質があるのかないのか、水質はどうなのかを簡単に知ることができます。

水槽の状態がわからないと対処の使用がないので、ぜひ1度試してみてください。

こちらは試験紙の色をスマホで撮るだけで、水槽の状態がわかるので初心者の方にもおすすめです。

フィルターや底砂の掃除

フィルターや底砂に、フンやエサの食べ残しがあり水質が悪くなっている場合もあります。

水質改善のために、フィルターや底砂を掃除してあげるとよいでしょう。

フィルターは、飼育水でろ材を軽く洗ってあげましょう。

底砂は水替えポンプなどを使用し、中にある汚れを水と一緒に取り出すようにします。

プロホースを使用すると、底砂の中にある汚れを取り除くことができるので、試しに使用してみてください。

私も愛用しています。

メダカを死なせずに長生きさせるコツ

ろ過フィルターの見直し

バクテリアが増えることで、メダカにとって暮らしやすい環境になることをお伝えしてきました。

基本的には、時間がたつとバクテリアは増えていき水質が安定していきます。

しかし、ろ過フィルターの能力が低かったり、ろ材(フィルターに入れるもの)がよくなかったりすると、バクテリアが増えていかないことがあります。

いいろ過フィルターのポイントとしては「ろ材がたくさん入ること」「水を循環させる量が多いこと」の2つです。

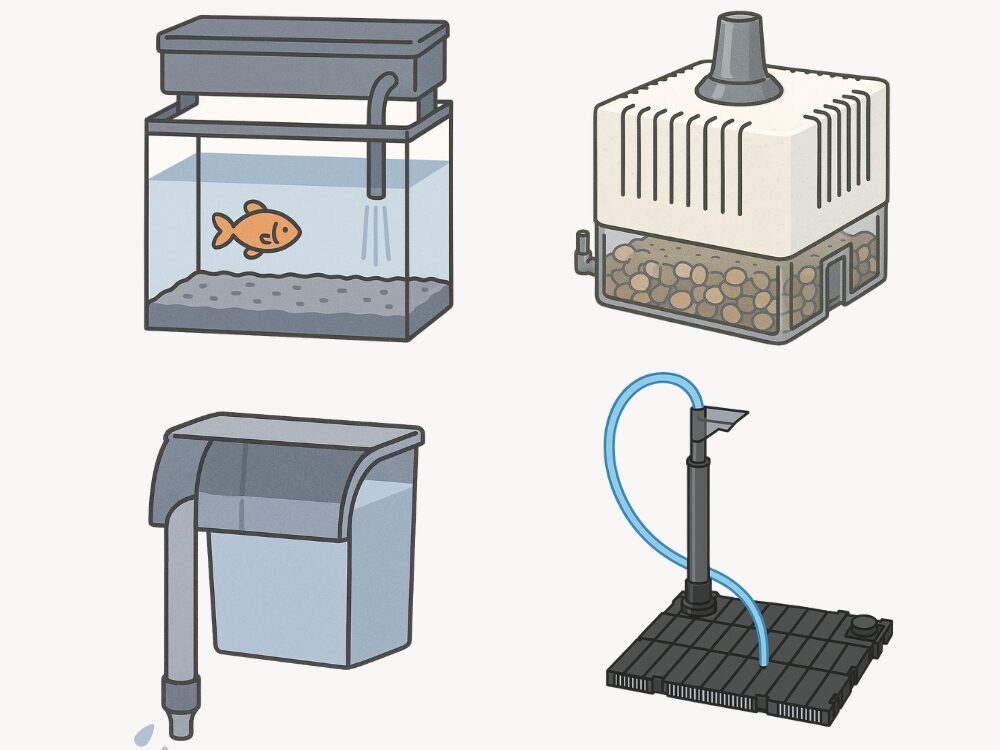

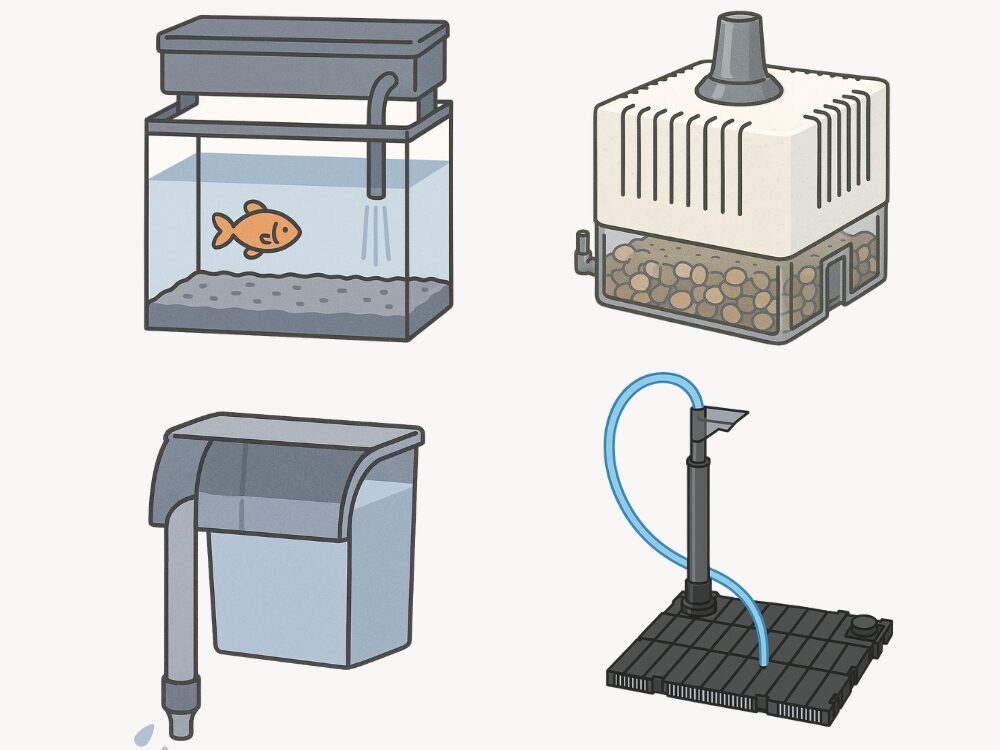

例えば、このような投げ込み式フィルターというものがあります。

個人的には、こちらのフィルターはあまりおすすめできません。なぜかというと、ろ材を入れるスペースが圧倒的に少ないからです。

フィルターにはいろいろありますが、安くておすすめなのは外掛け式フィルターです。

こちらは、比較的ろ材も入り安価なので、初心者の方にはおすすめです。

本格的にメダカを飼いたいのであれば、底面フィルターや外部フィルターといった、ろ過能力が高いものもあります。

くわしくはこちらの記事で解説していますので、ご覧ください。

生物ろ過を中心としたろ材

フィルターに入れるろ材によっても、バクテリアの増え方は違います。

ろ材は、目に見えるごみをこし取る「物理ろ材」と、バクテリアが住み着いて、目に見えない汚れを分解する「生物ろ材」があります。

バクテリアを増やすためには「生物ろ材」をたくさん入れておく必要があります。

生物ろ材をたくさん入れておくと、バクテリアがフィルター内で増え、水をきれいにしてくれる力が強くなります。

そうすると、いつもきれいな水に保つことができ、メダカにとっても安定した環境になります。

「物理ろ材よりも生物ろ材を中心にする」ということを心がけるだけで、メダカも長生きさせることができます。

安定した水温を保つ

メダカは水温の変化に強い魚ですが、急激な温度変化では体調を崩しやすく病気にもなりやすいです。

そのため、できれば水温は一定に保ってあげたいものです。

水温を保つための方法としては、水槽用ヒーターを入れてあげるのがもっとも簡単です。

電源にさして、水槽に入れておくだけでメダカの適正温度に調整してくれるので、初心者の方でも使いやすいです。

水槽用ヒーターを入れることで、冬場でも繁殖しやすくなります。

水槽サイズにもよりますが、安いものでは1000円台で飼えるものもあります。

試しに一度使用してみることをおすすめします。

水槽サイズと匹数のバランスを保つ

水槽には、サイズによって「およそ〇匹くらい飼える」という目安があります。

| 水槽サイズ | 大きさ(㎝) | 水量 | 匹数 |

| 30㎝水槽 | 30 × 18 × 24 | 約10L | 8~10匹程度 |

| 30㎝キューブ | 30 × 30 × 30 | 約22L | 15~20匹程度 |

| 45㎝水槽 | 45 × 27 × 30 | 約30L | 25~30匹程度 |

| 60㎝スリム水槽 | 60 × 20 × 25 | 約27L | 20~25匹程度 |

| 60㎝水槽 | 60 × 30 × 36 | 約60L | 30~40匹程度 |

| 90㎝水槽 | 90 × 45 × 45 | 約155L | 100~120匹程度 |

これを超えた匹数を飼ってしまうと、水の汚れが早くなり、水質が悪化していきます。

もちろん、ろ過フィルターや水替えの頻度によっても異なりますが、特に初心者の方は少なめを意識して飼育するほうが管理は簡単です。

また、メダカは繁殖するためどんどん数が増えてしまうことがあります。

その場合はサブの水槽を用意するなどして、過密になりすぎないように注意をしてください。

エサを控えめにする

水をきれいに保つためには、エサをやや控えめにして管理をしましょう。

エサをあげすぎてしまうことで、食べきれずにエサが底砂に落ちて腐ってしまったり、フンの量が増えたりします。

人間でも残飯が残っているところにはいたくないですから、メダカも食べ残しがない状態をキープしてあげてください。

もしあげすぎてしまった場合は、網ですくったり、水と一緒にエサの食べ残しを吸いだしたりして、水槽内になるべく残らないようにしてください。

まとめ

ここまでをまとめます。

メダカが一気に死んでしまう主な原因は次の通りです。

- バクテリア不足

- カルキ抜きをしていない

- 酸欠

- エサの与えすぎによる水質悪化

- 病気

- 殺虫剤の使用

- 水温の急激な変化

やはり、バクテリアが少なく水が安定していない立ち上げ直後は、メダカが死んでしまうことが多いです。

水槽は時間が経つほど、水のろ過能力がたかくなってきますので、焦らずに少しずつ対策をしていきましょう。

ただ、フィルターの能力がかなり大切になってきますので、こちらの記事を参考にしてフィルターを選んでみてください。

コメント